La dimension économique du développement durable repose sur l'harmonisation entre croissance économique et préservation de l'environnement. Définie dans le rapport Brundtland de 1987, elle vise à répondre aux besoins actuels sans compromettre ceux des générations futures.

A retenir

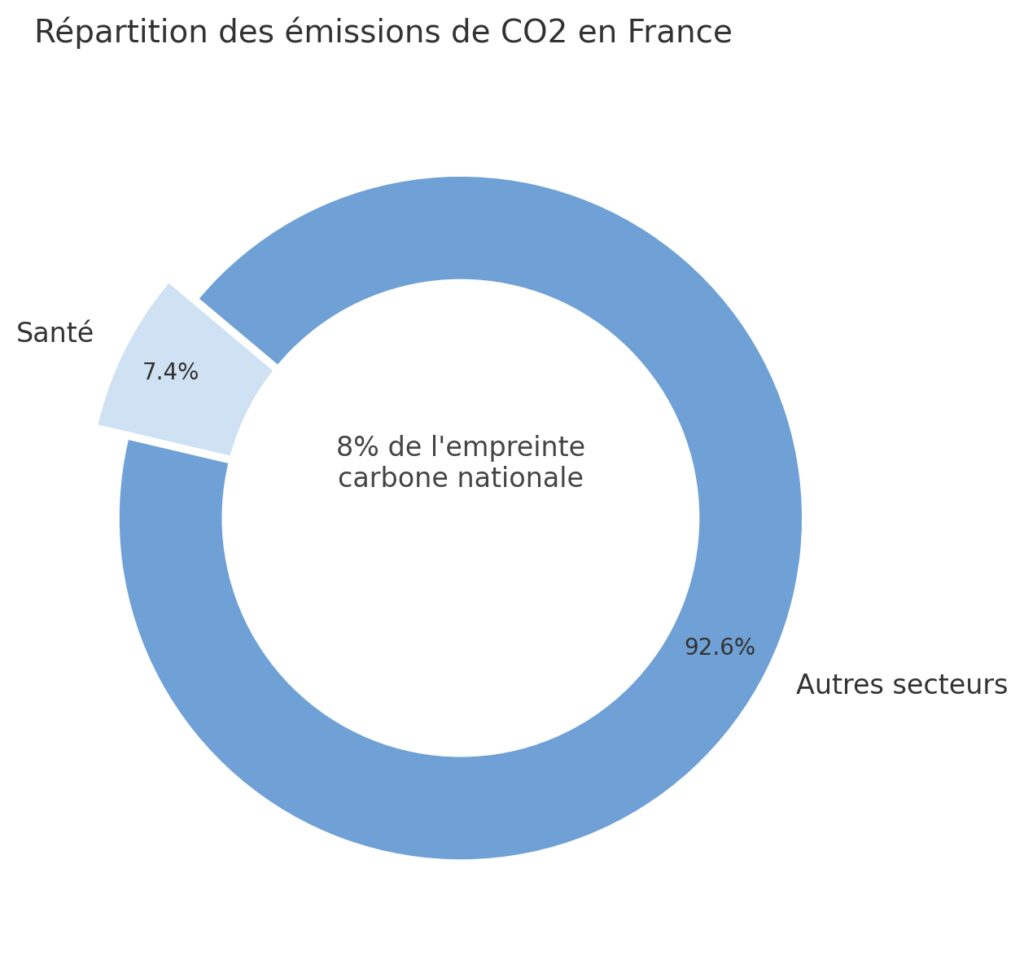

Le secteur de la santé en France émet 49 millions de tonnes de CO2 par an, soit 8% de l'empreinte carbone nationale totale.

Les fondements de la dimension économique durable

Le développement durable s'appuie sur trois dimensions interdépendantes définies dans le rapport Brundtland de 1987 : économique, sociale et environnementale. La dimension économique constitue un pilier fondamental qui vise une croissance responsable et équitable, respectueuse des ressources naturelles et du progrès social.

Les fondements économiques du développement durable

La dimension économique repose sur l'utilisation efficiente des trois facteurs de production : le travail, le sol et le capital. D'après le rapport Brundtland, seule une gestion durable de ces ressources permet de préserver la capacité productive à long terme. Les entreprises doivent ainsi concilier performance économique et responsabilité sociale et environnementale.

Interactions entre les trois dimensions

Les dimensions économique, sociale et environnementale sont étroitement liées. Par exemple, les investissements dans la formation professionnelle (dimension sociale) augmentent la productivité (dimension économique). De même, la préservation des ressources naturelles (dimension environnementale) garantit la pérennité des activités économiques.

Objectifs de développement durable des Nations unies

Les Nations unies ont défini 17 objectifs pour 2030, dont plusieurs concernent directement la dimension économique :

- Travail décent et croissance économique (objectif 8)

- Industrie, innovation et infrastructure (objectif 9)

- Réduction des inégalités (objectif 10)

- Consommation et production responsables (objectif 12)

Indicateurs économiques durables

Les Nations unies mesurent la croissance économique équitable à travers plusieurs indicateurs : le PIB par habitant, le taux d'emploi, les inégalités de revenus. En France, les données montrent une progression du PIB par habitant de 1,4% en moyenne annuelle sur la période 2015-2024, avec un coefficient de Gini stable autour de 0,3 traduisant des inégalités modérées.

L'intégration des coûts environnementaux dans l'économie

L'intégration des coûts environnementaux dans les calculs économiques constitue un défi majeur pour mesurer la durabilité des activités humaines. Les méthodes de comptabilisation évoluent pour prendre en compte la dégradation des ressources naturelles et les émissions de gaz à effet de serre.

Le calcul des coûts environnementaux

La Commission mondiale pour l'environnement préconise plusieurs méthodologies pour évaluer les coûts liés à la détérioration environnementale. Les principales méthodes incluent la valorisation des services écosystémiques, l'estimation des coûts de restauration et de compensation, ainsi que le calcul des externalités négatives. Par exemple, la déforestation engendre des coûts directs (perte de biodiversité) et indirects (érosion des sols, perturbation du cycle de l'eau).

Les indicateurs économiques durables

Le bilan carbone permet de quantifier les émissions de gaz à effet de serre. Dans le secteur de la santé en France, ces émissions atteignent 49 millions de tonnes de CO2 par an, soit 8% de l'empreinte carbone nationale. D'autres indicateurs mesurent l'épuisement des ressources naturelles :

- Taux d'exploitation des nappes phréatiques

- Surface de sols artificialisés

- Quantité de déchets non recyclés

L'exemple historique du DDT à Bornéo

Dans les années 1950 à Bornéo, l'utilisation massive de DDT pour lutter contre le paludisme a provoqué un effondrement de la chaîne alimentaire. Les lézards ont ingéré des insectes contaminés, puis les chats qui mangeaient les lézards sont morts. La prolifération des rats qui a suivi a entraîné des épidémies. Cet exemple démontre les conséquences économiques en cascade d'une perturbation environnementale.

La tarification des ressources naturelles

L'attribution d'un prix aux ressources naturelles vise à refléter leur rareté et encourager leur préservation. Les mécanismes incluent les taxes environnementales, les marchés de droits à polluer et la compensation écologique. Ces instruments économiques complètent les réglementations pour une gestion durable de l'environnement.

Les pratiques économiques durables en entreprise

Les entreprises françaises intègrent progressivement les pratiques économiques durables dans leur fonctionnement quotidien. Cette transformation nécessite une réorganisation profonde des méthodes de travail et des investissements conséquents, tout en générant des économies substantielles à moyen terme.

La mise en place du télétravail comme levier économique durable

Le télétravail permet aux entreprises de réduire leurs dépenses immobilières et énergétiques. Les données montrent une diminution moyenne de 30% des surfaces de bureaux nécessaires, soit une économie annuelle de 450€/m² en Île-de-France. La baisse des déplacements professionnels entraîne également une réduction de 25% des émissions de CO2 liées aux trajets domicile-travail.

L'optimisation de la gestion des ressources

Les responsables RSE coordonnent des programmes de réduction des consommations :

- Énergie : -15% sur la facture électrique grâce aux LED et à la régulation thermique

- Eau : -20% via l'installation de réducteurs de débit

- Papier : -40% par la dématérialisation des documents

La politique d'égalité salariale

La direction développement durable supervise l'application de l'index d'égalité professionnelle, obligatoire depuis 2019. Les entreprises doivent atteindre un score minimum de 75/100 points. En 2024, la moyenne nationale s'établit à 86/100.

L'article L3-1 du Code de la commande publique consacre le rôle essentiel de la commande publique dans l'atteinte des objectifs de développement durable : "La commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code".

Résultats financiers

Les entreprises ayant adopté ces pratiques durables réalisent en moyenne :

| Poste | Économies annuelles |

| Énergie | 12 000€ |

| Déchets | 8 500€ |

| Consommables | 5 000€ |

Les défis macro-économiques de la durabilité

La transition vers une économie durable nécessite des transformations profondes des systèmes économiques actuels. Les défis macro-économiques liés à la durabilité impliquent une refonte des modèles de production et de consommation, dans un contexte de croissance démographique mondiale qui atteindra 10 milliards d'habitants en 2050.

Évolution des théories économiques

Trois principaux courants théoriques structurent la pensée économique environnementale :

- La théorie du marché efficace considère que les mécanismes de marché permettent une allocation optimale des ressources

- L'économie de l'environnement intègre les externalités environnementales dans le calcul économique

- L'économie écologique place les limites biophysiques de la planète au centre de l'analyse

Politiques publiques nationales

Les Plans Nationaux d'Action Environnementale (PNAE) constituent le cadre stratégique des politiques environnementales. En France, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 fixe des objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre (-40% entre 1990 et 2030). L'aménagement du territoire intègre désormais systématiquement les enjeux de durabilité, notamment à travers les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT).

Rôle des institutions financières internationales

La Banque mondiale et la Commission européenne orientent leurs financements vers des projets compatibles avec les objectifs climatiques. Le Fonds Vert pour le Climat, créé en 2010, dispose d'une capacité de 100 milliards de dollars par an pour soutenir les pays en développement. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) deviennent centraux dans les décisions d'investissement.

Transition vers l'économie circulaire

Le passage d'une économie linéaire à une économie circulaire requiert :

- Une réduction de 30% de la consommation de ressources d'ici 2030

- Le développement des filières de recyclage et de réemploi

- L'éco-conception des produits dès leur conception

- La mise en place d'une fiscalité incitative

L'essentiel à retenir sur la dimension économique du développement durable

Les entreprises adoptent de plus en plus de pratiques durables comme le télétravail et la gestion responsable des déchets. La transition vers une économie circulaire est en marche, soutenue par des politiques publiques ambitieuses. D'ici 2050, avec une population mondiale de 10 milliards d'habitants, les enjeux économiques et environnementaux seront encore plus liés.