L'agriculture responsable en France connaît une transformation profonde depuis 2014, avec la mise en place d'un cadre réglementaire strict. La transition vers des pratiques durables mobilise déjà 12 000 exploitations et vise à convertir deux tiers de la production agricole d'ici 2030. Cette évolution est indispensable pour répondre aux défis environnementaux et sociétaux actuels.

Bon à savoir

Les exploitations engagées dans l'agroécologie en France depuis 2015 sont au nombre de 12 000, regroupées en 750 GIEE (Groupements d'Intérêt Économique et Environnemental).

Les fondements de l'agriculture responsable en France

L'agriculture responsable en France s'inscrit dans une démarche structurée autour de principes fondamentaux visant à transformer les modes de production agricoles. Cette évolution répond aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels, tout en garantissant la viabilité économique des exploitations, mettant l'accent sur la gestion écologique des exploitations.

Les trois piliers fondamentaux

L'agriculture durable repose sur trois dimensions complémentaires :

- Le pilier économique : rentabilité des exploitations, maîtrise des coûts, valorisation des productions

- Le pilier sociétal : conditions de travail, transmission des savoirs, lien avec les consommateurs

- Le pilier environnemental : préservation des ressources naturelles, biodiversité, réduction des intrants

Un cadre réglementaire en évolution

La loi d'avenir pour l'agriculture de 2014 constitue une étape majeure dans la reconnaissance légale des pratiques durables. Elle instaure les Groupements d'Intérêt Économique et Environnemental (GIEE), permettant aux agriculteurs de s'engager collectivement dans la transformation de leurs systèmes de production. Depuis 2015, 12 000 exploitations et plus de 750 GIEE se sont constitués en France, démontrant la dynamique du secteur vers l'agroécologie.

Les objectifs de transformation

Les pouvoirs publics ont fixé des objectifs ambitieux : transformer les deux tiers de la production agricole française en agriculture durable d'ici 2030. Cette transition s'appuie sur les recommandations de la FAO qui définit l'agriculture durable comme "la gestion et la conservation des ressources naturelles et l'orientation des changements technologiques de manière à satisfaire les besoins humains de manière continue pour les générations présentes et futures".

La mise en œuvre sur le terrain

La politique agricole commune soutient cette transformation par des aides ciblées. Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) encouragent financièrement les pratiques vertueuses. Les agriculteurs s'engagent dans des démarches de certification environnementale, structurées en trois niveaux progressifs, permettant de valoriser leurs efforts auprès des consommateurs.

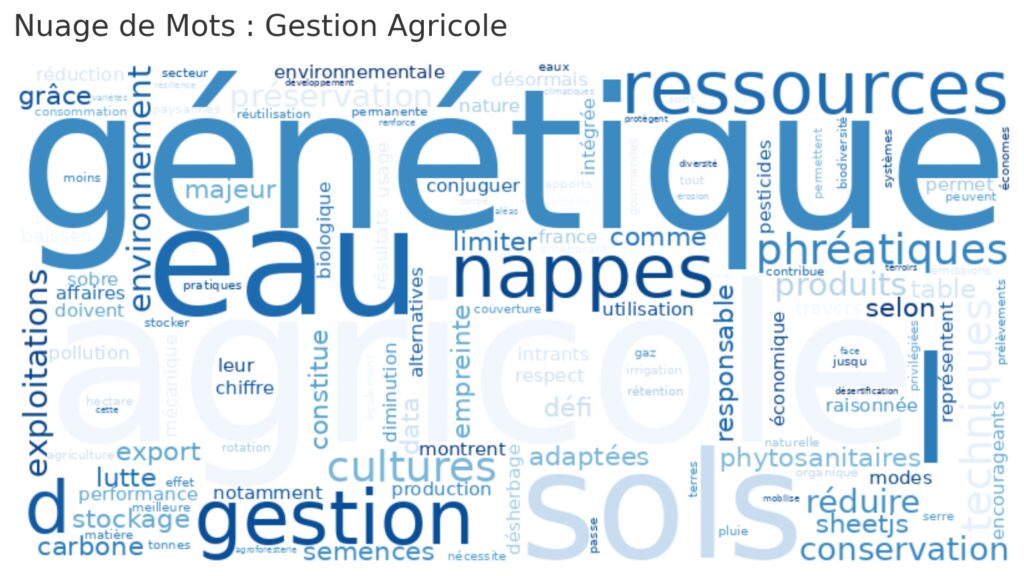

La gestion responsable des ressources agricoles

La gestion responsable des ressources agricoles constitue un défi majeur pour réduire l'empreinte environnementale des modes de production. L'efficacité de la gestion écologique des exploitations est au cœur de cette démarche. Les exploitations agricoles doivent désormais conjuguer performance économique et respect de l'environnement, notamment à travers une utilisation raisonnée des intrants. Un objectif important est la réduction des pesticides.

Réduction des produits phytosanitaires et gestion sobre

Les pesticides et produits phytosanitaires représentent 50 à 60% du chiffre d'affaires des exploitations selon France Nature Environnement. La diminution de leur usage permet de limiter la pollution des sols et des nappes phréatiques. Les techniques alternatives comme le désherbage mécanique ou la lutte biologique intégrée montrent des résultats encourageants, avec des baisses de consommation de 15 à 30% selon les cultures.

Stockage du carbone et préservation des sols

Les sols agricoles peuvent stocker jusqu'à 4 tonnes de carbone par hectare et par an grâce à des pratiques adaptées : couverture permanente des sols, rotation des cultures, apports en matière organique. Ce stockage contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole tout en améliorant la fertilité naturelle des terres.

Gestion de l'eau et des nappes phréatiques

La préservation des ressources en eau nécessite des systèmes d'irrigation économes et la réutilisation des eaux de pluie. Les techniques d'agriculture de conservation permettent de limiter les prélèvements dans les nappes phréatiques grâce à une meilleure rétention de l'eau dans les sols. Les cultures moins gourmandes en eau sont également privilégiées.

Conservation des semences et biodiversité

La préservation des ressources génétiques passe par la conservation des semences paysannes et le développement de variétés adaptées aux terroirs. Cette diversité génétique renforce la résilience face aux aléas climatiques. La lutte contre la désertification mobilise des techniques comme l'agroforesterie ou les haies qui protègent les sols de l'érosion.

La conversion vers des pratiques durables

La transition vers une agriculture durable marque une évolution profonde des pratiques agricoles en France. L'adoption de la gestion écologique des exploitations est un élément clé de cette transition. Les agriculteurs adaptent progressivement leurs méthodes pour réduire l'agriculture intensive tout en préservant la biodiversité et la rentabilité de leurs exploitations. Un aspect crucial de cette réduction de l'impact environnemental est la réduction des pesticides.

Des aides financières pour soutenir la conversion

Le budget national d'aides à la conversion vers l'agriculture biologique a augmenté de 250 à 340 millions d'euros par an entre 2020 et 2024. Les subventions pour la modernisation des exploitations sont plafonnées à 25% des investissements, avec une majoration possible pour les jeunes agriculteurs. Cette politique volontariste permet d'accompagner la transformation des pratiques agricoles.

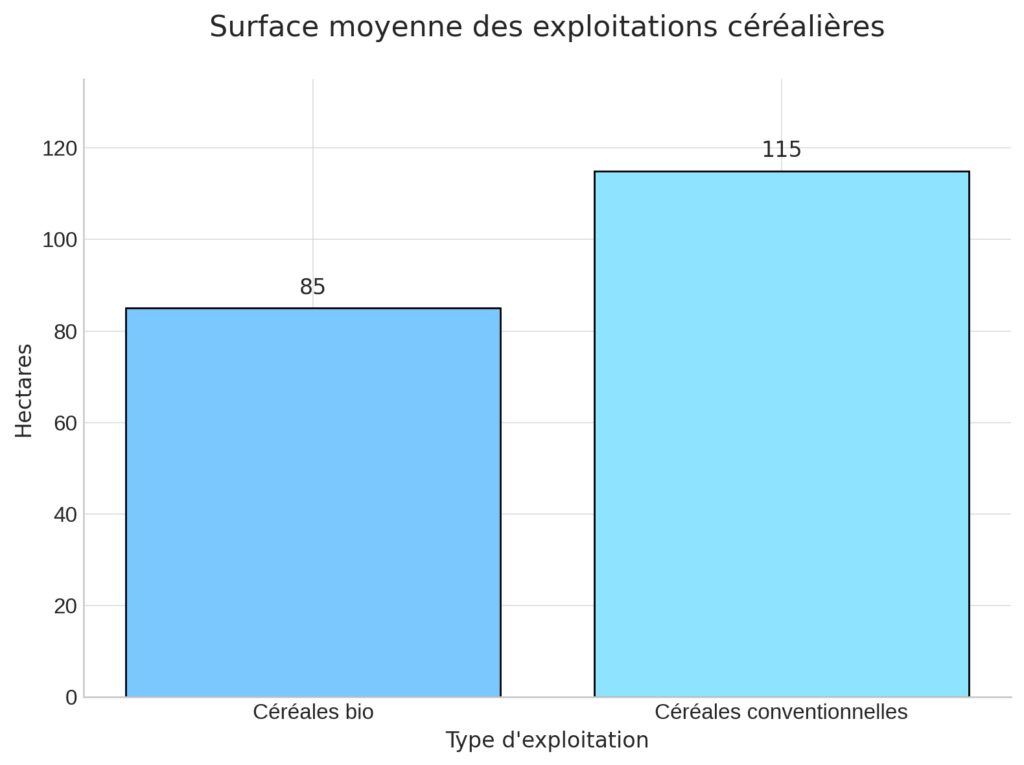

Une progression constante des surfaces en bio

Les exploitations biologiques connaissent une croissance annuelle de 10% depuis 2019. Cette augmentation régulière témoigne de l'engagement des agriculteurs dans des modes de production plus respectueux de l'environnement. La surface moyenne des exploitations céréalières biologiques atteint 85 hectares, contre 115 hectares en conventionnel.

Évolution des modes de consommation

Les habitudes alimentaires des Français évoluent également, avec une consommation de viande qui s'établit à 89 kg par habitant en 2018, en baisse constante depuis 10 ans. Cette tendance favorise le développement d'une agriculture plus diversifiée et moins intensive en élevage.

| Type d'exploitation | Surface moyenne (ha) |

| Céréales bio | 85 |

| Céréales conventionnelles | 115 |

Accompagnement technique des conversions

Les Chambres d'Agriculture proposent un diagnostic préalable et un suivi personnalisé aux exploitants souhaitant modifier leurs pratiques. Cette démarche permet d'identifier les points forts et les axes d'amélioration de chaque exploitation pour réussir la transition vers des pratiques durables.

Les défis de la transition agroécologique

La transition agroécologique en France s'inscrit dans une dynamique de transformation profonde des systèmes agricoles, avec 2/3 du territoire national dédié à l'agriculture. Une composante essentielle de cette transition repose sur la gestion écologique des exploitations. Les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, qui atteignent 30% du total national, nécessitent une évolution rapide des pratiques culturales. Un élément clé de cette évolution est la réduction des pesticides.

Le projet agroécologique français de 2012

Le projet agroécologique lancé en 2012, consolidé par la Loi d'avenir pour l'agriculture de 2014, a établi un cadre structurant pour accompagner les exploitations vers des pratiques plus durables. Les Groupements d'Intérêt Économique et Environnemental (GIEE) créés par cette loi rassemblent désormais 12 000 exploitations engagées dans une démarche de transformation de leurs systèmes de production.

Le plan biodiversité de 2018

Le plan biodiversité du 4 juillet 2018 a fixé des objectifs ambitieux pour préserver les écosystèmes agricoles. Il prévoit notamment le développement de l'agroforesterie, l'implantation de haies et la réduction des produits phytosanitaires.

Les contraintes économiques de la transition

La rentabilité économique des exploitations en transition soulève des questionnements. Les investissements nécessaires pour adapter les pratiques culturales et le matériel agricole pèsent sur la trésorerie. Le surcoût moyen est estimé entre 10 000 et 50 000 euros par exploitation selon les productions.

La transmission des exploitations

La transmission des exploitations engagées dans l'agroécologie pose des défis spécifiques. Le coût du foncier et des équipements adaptés aux nouvelles pratiques freine l'installation des jeunes agriculteurs. En 2024, seules 30% des exploitations à transmettre trouvent un repreneur, malgré les aides à l'installation.

L'adaptation au changement climatique

Les systèmes agroécologiques doivent intégrer les enjeux climatiques croissants. L'Agriculture Organization préconise le développement de pratiques résilientes : diversification des cultures, couverture permanente des sols, agroforesterie. Ces techniques permettent de réduire la vulnérabilité face au réchauffement climatique tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre.

L'essentiel à retenir sur l'agriculture responsable

L'agriculture française poursuit sa transition avec des objectifs ambitieux pour 2030. La croissance annuelle de 10% des exploitations bio et l'augmentation des aides à la conversion témoignent d'une dynamique positive. Les nouveaux modes de production et de consommation, comme la réduction de la consommation de viande, laissent présager une agriculture plus durable, malgré les défis de rentabilité et de transmission qui persistent. L'avenir de l'agriculture française repose sur une amélioration continue de la gestion écologique des exploitations et la réduction des pesticides.