Le développement durable s'articule autour de trois fondements définis par le rapport Brundtland de 1987 : environnemental, social et économique. Cette notion repose sur un développement qui répond aux besoins actuels sans compromettre les générations futures, tout en préservant l'équilibre entre ces trois dimensions.

A retenir 1992 : Le Sommet de la Terre à Rio marque un tournant historique dans la reconnaissance internationale du développement durable, avec l'adoption de la Déclaration de Rio et de l'Agenda 21.

La naissance du concept de développement durable

Le développement durable s'est construit progressivement à partir de la prise de conscience des limites du modèle de croissance économique d'après-guerre et de ses conséquences sur l'environnement. Cette notion fondamentale structure aujourd'hui les politiques publiques internationales.

L'émergence historique du concept

La Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain de Stockholm en 1972 marque le début de la réflexion internationale sur les questions environnementales. Pour la première fois, les représentants de 113 pays se réunissent pour débattre des problématiques écologiques globales. Cette conférence aboutit à la création du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE).

Le rapport Brundtland : acte fondateur

En 1983, l'Assemblée générale des Nations Unies confie à la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, présidée par Gro Harlem Brundtland, la mission d'établir un "programme global de changement". Le rapport Notre avenir à tous, publié en 1987, pose les bases conceptuelles du développement durable et en donne la définition de référence :

Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.

Commission mondiale sur l'environnement et le développement, 1987

La consécration lors du Sommet de Rio

Le Sommet de la Terre de Rio en 1992 consacre définitivement le développement durable comme nouveau paradigme. Cette conférence historique réunit 178 pays et aboutit à l'adoption de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, ainsi qu'à la signature de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Le programme Action 21 (ou Agenda 21) définit les premières actions concrètes à mettre en œuvre.

Les trois piliers fondamentaux

Le rapport Brundtland établit les trois dimensions indissociables du développement durable : la préservation de l'environnement, l'équité sociale et l'efficacité économique. Ces trois piliers constituent depuis le cadre de référence pour l'élaboration des politiques de développement durable aux niveaux international, national et local.

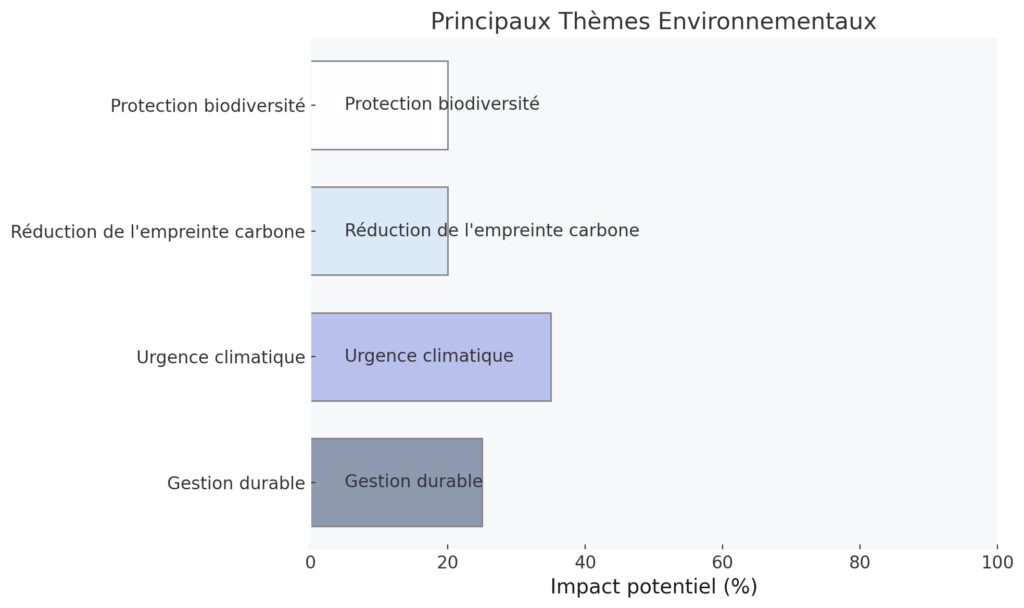

Le pilier environnemental : préserver les ressources naturelles

Le pilier environnemental constitue le fondement le plus urgent du développement durable, alors que les rapports successifs du GIEC alertent sur l'accélération du changement climatique. La préservation des ressources naturelles et la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont devenues des priorités absolues pour assurer la survie des écosystèmes.

La gestion durable des ressources naturelles

La surexploitation des ressources naturelles menace directement leur pérennité. Les énergies fossiles, l'eau douce et les matières premières subissent une pression croissante liée à la démographie et aux modes de consommation. Le développement des énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse) permet de réduire la dépendance aux énergies carbonées. La gestion responsable de l'eau nécessite également des mesures de préservation et d'économie pour éviter les pénuries.

L'urgence climatique selon le GIEC

Les derniers rapports du GIEC dressent un constat alarmant sur l'évolution du climat. Le réchauffement atteint déjà +1,1°C par rapport à l'ère préindustrielle. Sans action drastique, la hausse pourrait dépasser les +3°C d'ici 2100, entraînant des conséquences catastrophiques : montée des eaux, événements climatiques extrêmes, perte de biodiversité. L'Accord de Paris fixe l'objectif de limiter le réchauffement à +1,5°C maximum.

La réduction de l'empreinte carbone

Pour respecter les engagements de l'Accord de Paris, la France doit réduire ses émissions de CO2 de 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Cela implique une transformation profonde des secteurs les plus émetteurs :

- Transport : développement des mobilités douces et des véhicules électriques

- Bâtiment : rénovation thermique et constructions bas carbone

- Industrie : décarbonation des procédés et économie circulaire

- Agriculture : agroécologie et réduction des intrants

Protection de la biodiversité

Le changement climatique accélère l'érosion de la biodiversité, avec un million d'espèces menacées d'extinction. La préservation des écosystèmes nécessite la création d'aires protégées, la restauration des milieux naturels et la lutte contre les pollutions. Le bilan carbone des activités humaines doit intégrer leur impact sur la biodiversité pour garantir un développement véritablement durable.

Le pilier social : garantir l'équité et la cohésion

Le volet social constitue un fondement majeur du développement durable en France. En 2019, la loi PACTE a renforcé les obligations des entreprises en matière de responsabilité sociale, notamment avec l'introduction de la notion de "raison d'être". Cette évolution législative marque un tournant dans la prise en compte des enjeux sociaux par les organisations.

L'équité sociale au cœur des préoccupations

La dimension sociale du développement durable s'articule autour de l'accès universel aux services fondamentaux. En France, les indicateurs montrent que 9% de la population vit sous le seuil de pauvreté en 2024, tandis que 15% des ménages rencontrent des difficultés d'accès aux soins. Le logement reste également un défi majeur avec 4,1 millions de mal-logés selon la Fondation Abbé Pierre.

Les quatre principes fondamentaux

- La responsabilité : engagement des acteurs économiques envers leurs parties prenantes

- La solidarité : réduction des inégalités territoriales et sociales

- La participation : inclusion des citoyens dans les processus décisionnels

- La précaution : anticipation et prévention des risques sociaux

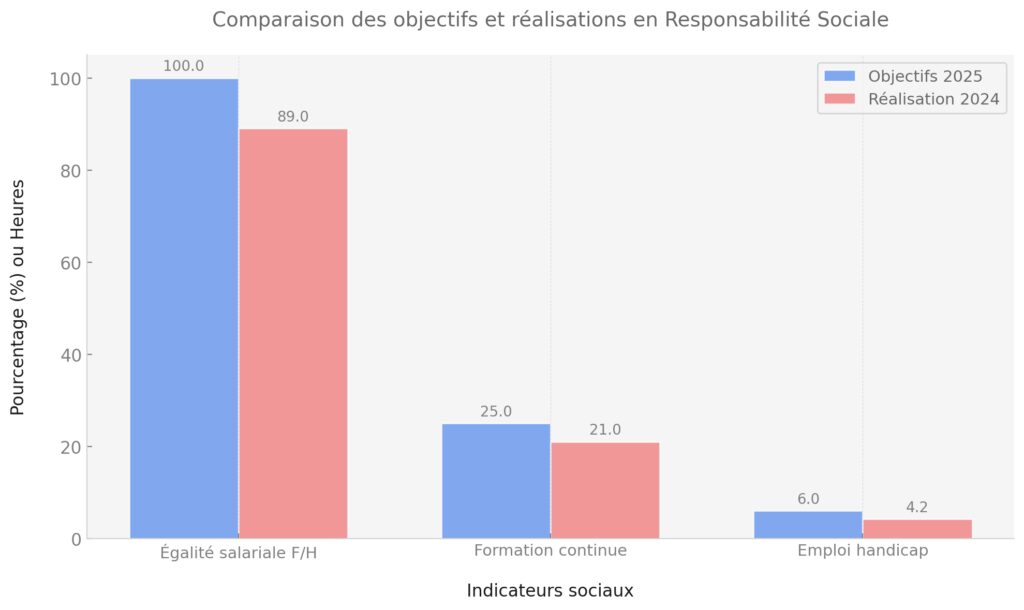

La RSE comme levier de transformation sociale

Les entreprises françaises intègrent progressivement les critères sociaux dans leur stratégie RSE. La loi PACTE fixe désormais un cadre contraignant avec l'obligation de prendre en compte les conséquences sociales de leurs activités. En 2024, 82% des entreprises du CAC 40 ont formalisé des objectifs chiffrés en matière d'égalité professionnelle.

| Indicateurs sociaux | Objectifs 2025 | Réalisation 2024 |

| Égalité salariale F/H | 100% | 89% |

| Formation continue | 25h/salarié | 21h/salarié |

| Emploi handicap | 6% | 4,2% |

Les nouvelles formes de dialogue social

La participation des salariés évolue avec la généralisation des accords d'intéressement et l'émergence des entreprises à mission. En 2024, 48% des sociétés françaises de plus de 50 salariés ont mis en place des dispositifs de partage de la valeur, conformément aux recommandations de la loi PACTE.

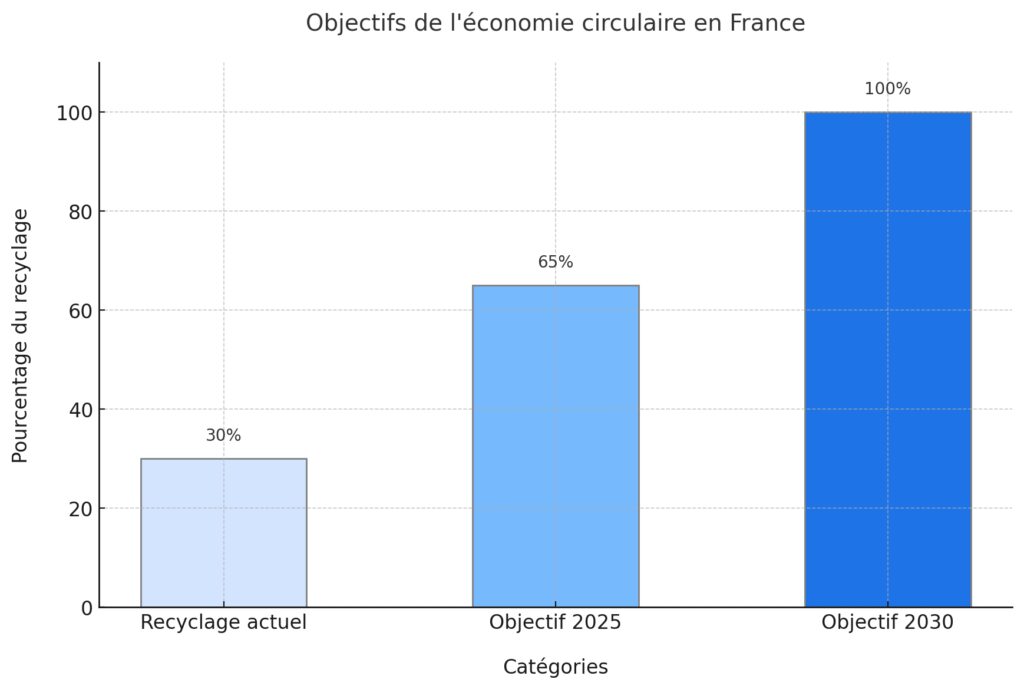

Le modèle économique circulaire et responsable

Le modèle économique circulaire représente un changement de paradigme majeur dans la façon dont les entreprises conçoivent leur production et leur consommation. La France s'est dotée en 2018 d'une Feuille de route économie circulaire (FREC) fixant des objectifs ambitieux, notamment le recyclage de 65% des déchets d'ici 2025.

Les principes de l'économie circulaire

L'économie circulaire repose sur plusieurs piliers fondamentaux qui structurent ce nouveau modèle de développement économique :

- L'éco-conception des produits et services

- L'allongement de la durée d'usage via le réemploi et la réparation

- Le recyclage et la valorisation des déchets

- Les circuits courts d'approvisionnement

- L'économie de la fonctionnalité (vendre l'usage plutôt que le produit)

La mise en œuvre dans les entreprises françaises

De nombreuses entreprises françaises ont déjà adopté ce modèle avec succès. Les initiatives se multiplient autour de plusieurs axes :

| Axe | Objectifs |

| Approvisionnement durable | Réduction de 30% des matières premières d'ici 2030 |

| Éco-conception | 100% des emballages plastiques recyclés en 2025 |

| Écologie industrielle | Création de 500 synergies inter-entreprises d'ici 2025 |

L'économie de la fonctionnalité en développement

Ce modèle économique innovant consiste à remplacer la vente d'un bien par la vente de son usage. Les entreprises conservent la propriété des biens et en assurent la maintenance, générant ainsi de nouvelles sources de revenus tout en réduisant la consommation de ressources. Cette démarche s'inscrit pleinement dans les objectifs RSE des entreprises.

Les circuits courts et l'ancrage territorial

Le développement des circuits courts constitue un axe majeur de l'économie circulaire. Les entreprises privilégient désormais les fournisseurs locaux, réduisant ainsi leur empreinte carbone liée aux transports. Cette relocalisation des activités économiques favorise également la création d'emplois non délocalisables.

L'essentiel à retenir sur les fondements du développement durable

Les trois piliers du développement durable continuent d'évoluer avec les défis contemporains. Les entreprises adoptent progressivement des modèles plus responsables, notamment grâce à l'économie circulaire. La transformation des pratiques et des mentalités se poursuit, portée par des réglementations plus strictes et une sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux et sociaux.